[RUBRIQUE DÉBAT/ACTUALITÉ]

Il est assez évident que la crise actuelle risque de marquer un avant et un après du monde tel que nous le connaissons. Ce qui l’est moins, c’est de savoir à l’avance de quoi sera fait ce monde qui surgira de la dépouille du présent. Et si l’on est tenté de croire à l’inéluctabilité, il faut aussi savoir organiser ce passage au « monde d’après », lui apprêter un cadre, en fournir les conditions de possibilité et, pour cela, faire le pari d’un futur autre. L’anticiper, comme le préconise Fredric Jameson : procéder à une archéologie du futur et voir, dans la dystopie du présent, l’implicite utopie de l’avenir.

Il ne s’agit pas de rompre avec le monde tel qu’il est, mais d’en affermir les potentialités, les promesses, les lignes de force les plus discrètes — d’accompagner le changement. D’un point de vue artistique, les avant-gardes sont souvent nées de ces moments où un pays, un continent, le monde devient tout à coup étranger et l’air, irrespirable.

Redéfinir le réel

Dans l’histoire contemporaine de la littérature, le Surréalisme en est proprement le témoignage. Le vœu de cette avant-garde était bien de restituer l’homme dans un univers dont le mécanisme l’avait exilé et auquel la Grande Guerre et son industrialisation de la mort avait fait perdre foi. Mais faut-il revenir sur la déroute à laquelle ce courant fut voué lorsque, réchappant d’une première fin du monde, il fut désavoué et bousculé par la Seconde Guerre ? Un autre courant, le Nouveau Roman, fondant alors l’ère du soupçon, allait lui intimer le silence au nom du « petit fait vrai », une fois la découverte des camps de l’horreur ayant désavoué l’imaginaire.

Il faut insister sur la dimension contestataire qui a toujours fondé de manière dissidente ce désir de renaissance que les avant-gardes avaient à cœur. Ce souffle, en Occident, trouve évidemment son dernier et plus puissant retentissement dans les contrecultures des années 1960-70. Au-delà de la contestation du réel, l’objectif ultime qui motivait la définition d’une nouvelle réalité était de fédérer de nouvelles formes de collectif qui, cette fois, passaient par la reconquête des liens cosmiques. Ces nouveaux collectifs ne reconnaissaient ni Dieu ni maître, bien sûr. Toutefois, les expérimentations du langage, articulées à la redécouverte du corps et à la réécriture du sensible (pour ce qui est de la Beat Generation par exemple), étendaient les limites du tangible et réinvitaient l’homme dans une structure cosmique renouvelée.

Quel écho les leçons du xxe siècle, avec sa série d’apocalypses et ses successives réécritures du réel, pourraient trouver dans notre présent aux certitudes essoufflées ? La question n’est pas tant de savoir si la crise sanitaire actuelle permettra de fonder un nouvel ordre du sensible, mais si nous sommes suffisamment outillés pour excaver ce réel-là que couve le silence de nos rues.

L’épreuve du feu

Car ce bogue planétaire est une épreuve, notamment pour la littérature. En ce sens, la publication des journaux de confinement de Leila Slimani par Le Monde, de Marie Darrieussecq par Le Point et de Wajdi Mouawad sur le site internet du théâtre parisien de La Colline, pour ne citer que ces trois noms, sont à lire comme un babil qui, sans langage, cherche à donner la réplique à un monde qui lui a d’ores et déjà tourné le dos.

La première, dans sa maison de campagne, endort ses enfants en comparant le virus à un monstre de conte de fées ; la deuxième s’envole dans le Sud avec sa famille, où elle se camoufle dans une voiture immatriculée dans la région pour aller, en bord de mer, projeter son impressionnisme sur les gendarmes regardant la houle ; le troisième, quant à lui, s’enregistre et s’écoute convoquer Ponce Pilate et d’autres figures historiques qui, quoique rassurantes, ne peuvent rien à son dépouillement face à un monde soudain crypté. La critique a fusé de tous bords, dénonçant l’indécence de l’écriture de l’urgence, la vulgarité de sa majesté le Moi ou encore, plus formellement, la paupérisation du sens et du langage — concernant Mouawad, c’est plutôt le maniérisme — chez ces quelques figures des plus visibles de la littérature hexagonale.

Cette situation nous rappelle l’exemple de la Tunisie : une fois retirée la chape de plomb au lendemain des événements de janvier 2011, qui signaient la fin de la dictature, la sphère artistique et intellectuelle s’était retrouvée terrassée par le réel dont elle s’était mise à l’écart par, soyons gentil, instinct de survie. Littérature, cinéma et théâtre se prenaient les pieds dans une réalité dont, soudain délestés de métaphores et de périphrases, ils ne connaissaient pas la langue. Désormais, face à ce pain béni de menace invisible qui offre à l’extrême-contemporain son premier simulacre de guerre, c’est probablement un phénomène sensiblement similaire qui se joue avec une certaine littérature française, du moins en ce qui concerne l’incompatibilité du langage artistique bourgeois avec l’avènement du réel.

S’assigner à sa juste parole

Les lettres, confinées dans les œillères du Moi, avouent enfin leur échec à dire ce réel. Le dire, au sens de le redire et de le réécrire, et non de le transcender ni même de le subvertir, non : lui faire dire ce qu’il a à dire, ce qu’il contient d’avenir. Car il est là, le constat d’échec, lorsque le monde vient lécher nos pieds sur les rives du réel, venant nous dire que c’est à son tour, maintenant plus que jamais, avant la marée haute ou le tsunami, la menace nucléaire ou la pandémie. L’individu s’avère n’avoir toujours été que la condition de production d’une modernité, à jamais apanage bourgeois, et doit alors s’assigner à sa juste place dans le monde, à sa juste parole.

L’on ne peut alors que sourire, au mieux, face à Slimani qui coche la case de sa BA d’écrivaine supposément engagée en pensant vaguement aux inégalités qu’aggraveront cette crise ; ou l’on peut franchement rire avec Darrieussecq qui voit se réaliser les prophéties de Latour, mais dont son mari nous parlerait mieux qu’elle, avoue-t-elle. L’on peut surtout espérer que, d’ici peu, lorsque nous aurons appris à regarder plus loin que nos ombres chinoises sur l’immeuble d’en face, un nouvel agencement du sensible couvrira ces voix qui chuchotent à l’oreille des oiseaux, au fond de leurs maisons de campagne.

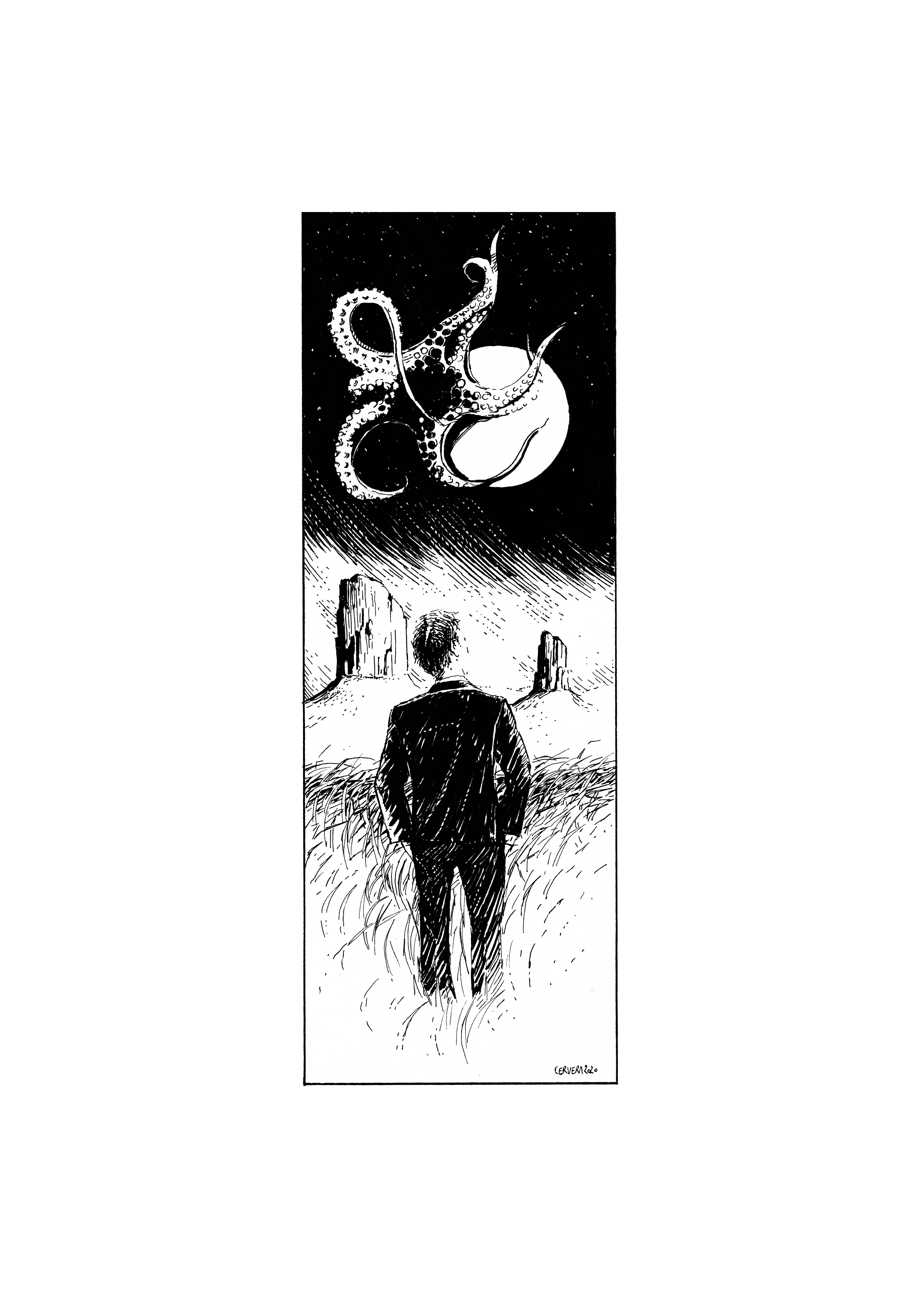

crédits image : Raphaël Cervera, sans titre.