Des arbres à abattre, texte de Thomas Bernhard adapté et mis en scène par Krystian Lupa ; avec Bożena Baranowska, Krzesisława Dubielówna, Jan Frycz, Anna Ilczuk, Michał Opaliński, Marcin Pempuś, Halina Rasiakówna, Piotr Skiba, Ewa Skibińska, Adam Szczyszczaj, Andrzej Szeremeta, Wojciech Ziemiański et Marta Zięba. Présenté au Théâtre Jean-Duceppe les 2 et 3 juin 2017.

Il ne devrait pas y avoir de critique. Pas après minuit, ce serait bien « le comble de l’ignominie » de chercher maintenant ce que cet art a accompli, comme dirait le grand comédien du Théâtre National dont on attend l’arrivée durant la première moitié de Des arbres à abattre. Pas de discours raisonné à produire dans l’urgence (durée de spectacle, heure de tombée du lendemain et rythme festivalier obligent) à propos d’une œuvre qui charge à fond de train contre la pauvreté du discours intellectuel et du théâtre de son époque. Pas de critique, pour ne pas me mettre en danger – celui de ne pas être à la hauteur de la puissance du texte de Bernhard, de l’intelligence de la mise en scène de Lupa ou de la finesse du jeu des comédiens – et parce qu’elle, en cette heure et en ce lieu, ne pourrait que reproduire le verbiage facile, cliché et pauvre qu’on dénonce pendant presque cinq heures sur les planches du Théâtre Jean-Duceppe.

Ou alors, il faudrait au moins reproduire le comportement que Thomas Bernhard – le narrateur du roman qui est, sur scène, un personnage-narrateur – critique à la fin de l’œuvre et dont il se sait lui aussi coupable, soit « faire le contraire de ce que je ressens, uniquement parce que cela me rend la vie plus supportable à un moment donné ». Repasser par ces clichés, mettre en scène ma posture d’écriture et étaler mes commentaires sur le spectacle comme les personnages mettent en scène et étalent leurs prétentions intellectuelles dans ce « diner éminemment artistique » (et donc éminemment ridicule) qui constitue l’action centrale de la pièce.

///

Dire que Des arbres à abattre s’annonçait comme le spectacle le plus attendu de l’édition 2017 du FTA. Rappeler que la pièce, créée en 2014, est présentée comme le « chef-d’œuvre » de Krystian Lupa, qui présente une mise en scène en Amérique du Nord pour la première fois. Expliquer ces attentes en soulignant que le spectacle est encensé par la critique internationale depuis ses débuts.

Insister, aussi, sur le contexte politique qui a failli empêcher la présentation de l’œuvre en soulignant que la pièce est victime de la récente politique culturelle polonaise (l’ironie de la situation – empêcher la représentation d’une pièce qui critique notamment la qualité du théâtre national et l’avilissement des artistes qui pompent l’État de toutes les manières possibles – serait drôle si ce n’était pas aussi sérieux). Saluer l’insistance des directeurs du FTA qui ont travaillé d’arrache-pied pour s’assurer que ce spectacle ait lieu, geste d’ailleurs lui-même salué par le metteur en scène (via un interprète) à la fin de la représentation.

Mentionner le défi d’adapter le monde décrit par Thomas Bernhard avec la plume acerbe et grinçante qu’on lui connaît, d’autant plus que le roman est écrit d’un long souffle, sans chapitres ni paragraphes, limitant a priori les possibilités de dialogue. Montrer que le portrait du milieu artistique autrichien rejoue des motifs habituels chez Bernhard : cruauté des relations humaines, pourrissement de l’activité artistique et intellectuelle de l’Autriche, impossibilité de toute élévation intellectuelle, danger écrasant, sans pitié et meurtrier de l’art (surtout pour ceux qui ne sont pas « assez bons », comme Joana dont le suicide constitue le point de départ de l’œuvre). Vanter l’intelligence de Lupa dans l’adaptation, qui reproduit la cruauté de Bernhard (ce qui est attendu), mais aussi la mélancolie et la tristesse profonde qui animent l’auteur-narrateur-personnage (ce qui l’était moins) ; il s’agit moins de misanthropie que d’inadéquation au monde et de déception face à la médiocrité de ceux qui ont rêvé de pratiques artistiques extraordinaires. Faire sien le mouvement d’attraction-répulsion qui caractérise Bernhard : « ces gens que j’ai toujours haïs et que je hais et que je haïrai toujours sont quand même les meilleurs pour moi, je les hais mais ils sont émouvants ».

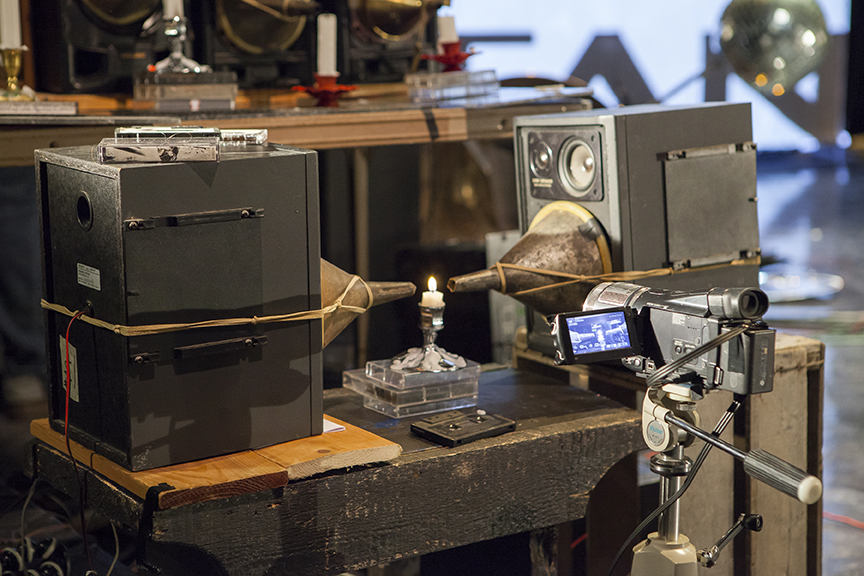

S’extasier devant la beauté et la cohérence du décor créé par Lupa – ce cube de verre tournant qui nous donne l’impression d’observer des animaux dans une cage –, mais également devant l’orchestration scénique qui préside à Des arbres à abattre. Applaudir à l’utilisation des écrans pour projeter des flash-backs, mais aussi des conversations parallèles ou imaginées, ou encore à la façon que le metteur en scène a de parasiter son propre spectacle avec des chuchotements, gémissements et des grognements (parfois en français ou en anglais) qui rappellent la façon qu’a Glenn Gould (sur qui Bernhard a également écrit) de lyrer dans ses enregistrements de Bach. Croire que la subversion est plutôt dans ces derniers détails que dans la dénonciation (un peu convenue, mais quand même très drôle) de ces « morts-vivants de l’art » réunis par les Auersberger pour le « diner artistique ».

Questionner, en même temps, le rapport qu’entretiennent théâtre et ennui : jouer l’ennui sur scène, c’est presque toujours causer l’ennui dans la salle. Expliquer que la lenteur imposée par Lupa pour montrer l’anéantissement et la vacuité de ce groupe qui se vautre dans l’alcool et les réflexions au ras-des-pâquerettes est aussi un exercice d’épuisement physique et psychologique pour le spectateur.

S’interroger sur le rapport d’identification que le public entretient, ou pas, avec les personnages sur scène. Supposer que les rires clairsemés, mais sonores, entendus dans la salle au début de la deuxième moitié du spectacle – alors que le comédien du Théâtre National est enfin arrivé et qu’il pontifie (de manière ridicule) sur le théâtre – témoignent d’une reconnaissance, pour certains, des travers de certains de leurs collègues et amis (ou, pourquoi pas, d’eux-mêmes). Se dire qu’une soirée archi-courue dans un festival international se prête bien à ce que les clichés scéniques trouvent un écho réel dans la salle.

Écrire tout ça dans l’urgence en rentrant du spectacle, encore une fois en s’inspirant des mots qui terminent la pièce : « écrire quelque chose immédiatement et sans délai et immédiatement et immédiatement, avant qu’il ne soit trop tard ». Terminer en retournant la critique contre elle-même/soi-même, parce qu’un tel exercice est finalement assez prétentieux et que n’est pas Thomas Bernhard ou Krystian Lupa qui le veut.