Georges Didi-Huberman et Niki Giannari, Passer, quoi qu’il en coûte, Les Éditions de Minuit, 2017, 98 p.

///

Le travail de Georges Didi-Huberman est tout entier marqué par la question du souffle et tout particulièrement par les enjeux de mémoire et de désir, de temporalités mêlées – présent hanté par le passé, avenir annoncé dans l’autrefois – donnant toute sa portée à cette énigmatique et puissante survivance à l’œuvre dans les images dont il s’est fait, dans le sillage d’Aby Warburg et de Walter Benjamin, le lecteur attentif. Ce souci pour le mouvement de l’air, présent dans les grandes études de l’historien de l’art sur le drapé (sous toutes ses formes : « drapé tombé », « drapé-désir », « drapé-tourmente

/01

/01

Voir Ginette Michaud, « Dans l’œil du cyclone Hugo », Spirale, no 261, été 2017, p. 56-58 et « Forma fluens : à une passante revenante », Spirale, no 256, printemps 2016, p. 10-13.

») ou sur l’empreinte laissée par les « gestes d’air et de pierre », pour emprunter à l’un de ses titres, a pris depuis quelques années une allure et une intensité poétique encore accentuées dans la réflexion menée, à titre de commissaire cette fois, autour de la levée des formes dont l’exposition Soulèvements

/02

/02

Voir le catalogue Soulèvements, Georges Didi-Hubermann (dir.), Paris, Gallimard et Jeu de Paume, 2017. L’exposition « Soulèvements/Uprisings » a été présentée simultanément à Montréal, à la Galerie de l’UQAM, du 7 septembre au 24 novembre 2018, et à la Cinémathèque québécoise, du 7 septembre au 4 novembre 2018.

, chaque fois adaptée à la mémoire du lieu, offre une vibrante traduction dans ses différentes versions, successivement présentées depuis 2016 à Paris, Barcelone, Buenos Aires, São Paulo, Mexico et, enfin, Montréal, où on peut la voir à la Galerie de l’UQAM cet automne.

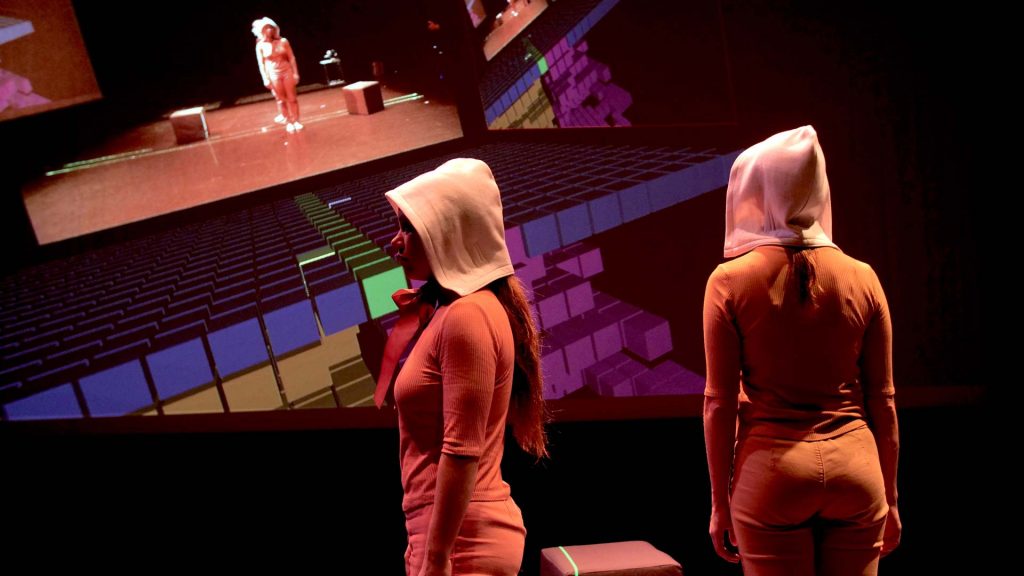

Cette question du soulèvement ne relève pas, à l’évidence, du seul domaine de l’art, mais rouvre, à travers cette forme toujours naissante qui cherche à « faire s’élever, se soulever vers quelque chose de plus radical et de plus vrai », des questions politiques, éthiques, voire anthropologiques, comme l’historien de l’art ne manque pas de le suggérer à la fin de son essai, consacré au film de Maria Kourkouta (accompagné du texte-poème de Niki Giannari), Des spectres hantent l’Europe. Si la mal nommée « crise des migrants » est au cœur de l’interrogation inquiète de cet essai à deux voix, ce n’est pas seulement pour ajouter au concert des protestations, hélas trop peu audibles et efficaces, contre le déni d’hospitalité généralisé affectant plus de cinquante millions de sans-foyer, réfugiés et apatrides (40 000 « migrants » sont morts depuis 2000 en tentant de passer une frontière), qui se retrouvent interdits de passage, face à des murs qui se (re)dressent partout, des frontières closes, quand ils ne sont pas, comme dans le film de Kourkouta, parqués pour un temps indéfini derrière les barbelés du camp d’Idomeni, en Grèce

/03

/03

Le camp d’Idomeni, à la frontière gréco-macédonienne, abritait 8400 réfugiés (Syriens, Irakiens, Afghans, Iraniens et Maghrébins). Son évacuation eut lieu en mai 2016.

. Non, il ne s’agit pas seulement ici de dénoncer « l’une des plus effrayantes misères – ou l’un des plus grands crimes – de notre temps » et de réclamer le droit élémentaire de passer « pour cesser d’être hors de la loi commune », mais bien de rappeler qu’Homo sapiens « n’est autre, pour finir, qu’un remarquable Homo migrans » et que « [v]ouloir l’oublier – le refouler, le haïr –, c’est simplement s’enfermer dans les remparts de la crétinisation. Mieux vaut entendre la leçon de “ceux qui savent encore être en mouvement” ».

Eux qui traversent les murs

Dans son poème qui scande les images du film – poème lui-même précédé dans le livre des vers de Paul Celan, ce qui souligne encore fortement la place prééminente accordée à la poésie comme parole libre passant outre aux raisons du discours –, Niki Giannari, fidèle tant à la grande leçon des Suppliantes d’Eschyle qu’à celle de la psychanalyse, souligne que c’est « nous, les oublieux, les aveugles » alors qu’eux, les oubliés, « passent et ils nous pensent » : « Les morts que nous avons oubliés,/ les engagements que nous avons pris et les promesses,/ les idées que nous avons aimées,/ les révolutions que nous avons faites,/ les sacrements que nous avons niés,/ tout cela est revenu avec eux./ Où que tu regardes dans les rues/ ou les avenues de l’Occident,/ ils cheminent : cette procession sacrée/ nous regarde et nous traverse. »

Lisant/regardant à la fois le film et le poème, Didi-Huberman ne s’arrête pas seulement à l’évidence de ces images terribles, à la description de leur sens obvie si l’on veut, mais il y décèle plutôt et surtout « le désir et le non-dit, l’émotion du présent comme celle de toujours » qui en fait trembler le cadre dans chaque plan. C’est en effet à partir de la texture de l’image filmique elle-même, du grain de la pellicule (« petite peau » qui tient au toucher, à la tactilité des yeux), que son analyse se fait le plus sensible. Scrutant cette image « pulvérulente, vaporisée » qui force le regard dans ses retranchements où il doit se contenter du peu (grisailles, brumes, fumées, flottements, zones indistinctes, lointains horizons d’attente), Didi-Huberman avance ses questions les plus taraudantes : comment peut-on en arriver là, à traiter des « êtres de désir » comme des « êtres indésirables » ? Comment en est-on venu à inverser de manière paranoïaque « les processus de colonisation réelle en fantasme de persécution et en peur panique de se retrouver colonis[é] par l’étranger » ? Comment culture et barbarie peuvent-elles se confondre à ce point l’une avec l’autre (recueillir n’est pas accueillir, souligne-t-il à juste titre), et cela, dans des États dits de droit ?

Ces petits pieds dans la boue

Dans l’image poignante de cet enfant qui ne joue pas (même plus dans les ruines…) mais marche pieds nus dans la boue, petite silhouette fantomatique disparaissant sous son imperméable de plastique trop grand pour lui, Didi-Huberman déchiffre le « symptôme d’une Europe malade de sa propre généalogie ». À l’instar de Jacques Derrida, qui l’avait bien vu dans Spectres de Marx (1993), dans ses nombreux textes sur l’hostipitalité et dans ses prises de positions en faveur des « sans-papiers », Didi-Huberman insiste sur le fait que cette question des limites, des seuils, des frontières est toujours d’abord et avant tout la question de l’étranger. Et l’étranger (à commencer par Œdipe) revient toujours pour rouvrir « une secrète et persistante blessure relative à la question généalogique ». Avec Derrida, avec Hannah Arendt, Didi-Huberman adresse donc ses questions à ces « spectres, étrangement inquiétants, de l’hospitalité » : « D’où viennent-ils ? Ou plutôt, puisqu’ils seraient “spectres”, d’où reviennent-ils ? De quelle mémoire ? De quelle historicité ? De quel espace de mort (qu’ils sont justement, demandant l’hospitalité, en train de fuir) reviennent-ils et à quel espace d’injustice (puisqu’on voudrait leur refuser cette hospitalité) se heurtent-ils ? » Au problème de l’espace dont le franchissement (pour ne rien dire de l’affranchissement) est défendu à ces demandeurs d’asile, Didi-Huberman ajoute, de manière non moins essentielle, la dimension de la temporalité ranimée par les images psychiques qui leur sont étroitement associées : « Il n’est pas indifférent de rappeler, puisque je parle ici d’un film et d’un poème – d’un poème écrit pour un film –, que l’“inquiétante étrangeté” selon Freud constituait d’abord, à ses yeux, un problème esthétique (de fait, il pourrait bien constituer le problème esthétique le plus crucial) lié à la notion même de survivance : une “étrangeté” qui, lorsqu’elle nous apparaît, ne nous semble si “étrangère” que parce qu’elle fait signe vers un chez-soi d’autrefois,“l’antiquement familier d’autrefois” ».

S’il était besoin de marquer en quoi réside l’engagement spécifique de cet essai, il logerait pour moi dans cette parenthèse attirant l’attention sur la spécificité de l’esthétique qui ne refoule jamais, contrairement aux discours politique ou philosophique, ce rapport à l’étranger familier. « L’image de pensée, écrit Didi-Huberman, est, souvent, quelque chose de très simple ou de très “mineur”, voire minuscule, qui nous frappe par son intensité concrète, immédiate et symptomatique à la fois. Il arrive que l’on comprenne soudain que c’est la façon même dont le monde tout entier respire au lieu précis de cette petite étrangeté ». L’art, l’image, est ainsi toujours de passage, tout comme l’artiste ou le poète, ce passeur témoin qui pose « un geste pour autrui et pour que passe quelque chose ». Nul hasard si Didi-Huberman reconnaît dans ce trait de « passer à travers temps » le propre de l’art : « Ce serait là, peut-être, l’essentielle beauté de ce film : images passantes, passagères mais survivantes, sur le digne désir de passer. »