Dans le cadre de sa campagne annuelle de financement « Je soutiens l’art d’ici », le Musée d’art contemporain de Montréal vise à doubler son fonds d’acquisition pour ajouter des œuvres d’artistes locaux à ses collections permanentes. Deux expositions présentent les acquisitions récentes du MAC, « La machine qui enseignait des airs aux oiseaux » jusqu’au 25 avril 2021 et « Des horizons d’attente » jusqu’au 19 septembre 2021. Nous avons choisi de rencontrer et de vous présenter quatre artistes d’ici dont les œuvres ont récemment été acquises par le MAC. Après une première entrevue avec Myriam Dion, nous vous invitons à découvrir le travail de Caroline Monnet.

///

Marion Malique : Je me souviens de la toute première fois que j’ai vu une de tes œuvres, c’était un bloc de ciment duquel dépassait un habit traditionnel. L’œuvre s’appelait Franck et elle était présentée à l’Arsenal. Depuis, j’ai vu et apprécié beaucoup de tes œuvres. Dis-moi si je me trompe, mais il semble que ta pratique évolue, que tu ajoutes sans cesse des « cordes à ton arc », mais que tu n’abandonnes jamais rien. Est-ce qu’il y a des formes d’art que tu n’as pas encore explorées et qui t’attirent moins ? Lorsque tu explores une nouvelle avenue, est-ce qu’il t’arrive de mettre de côté un volet de pratique ?

Caroline Monnet : Mon utilisation varie, un peu de manière rotative, mais c’est toujours le concept qui dicte le médium que je choisis. Je pense que toutes les formes d’art m’intéressent. Peut-être que certaines me semblent plus intimidantes, comme la performance, que je n’ai jamais vraiment explorée. Ça fait partie de ma personnalité de vouloir essayer de nouvelles choses, de sortir de ma zone de confort. Je trouve que j’apprends beaucoup sur moi quand je suis dans ces situations. Tu grandis quand tu as un peu peur.

MM : Au-delà des médiums choisis, comment a évolué ta pratique au cours des dix dernières années? Au niveau des formats, des matériaux, des procédés et des couleurs? On remarque beaucoup de rouge, de rose et même de vert fluo depuis quelque temps, ce qui est inhabituel si on compare à tes premières œuvres.

CM : Je pense qu’au début j’étais très monochrome. Dans mes premiers films, j’aimais le côté un peu « sale » et « brut » du grain de la pellicule en noir et blanc. Puis j’ai ressenti le besoin d’un peu de fraîcheur. Au niveau des thèmes que j’explorais, ça s’est raffiné. Il y a une volonté d’explorer des thèmes tout aussi importants, mais d’une façon plus accessible pour le public. Je veux pouvoir m’amuser et explorer sans être nécessairement prisonnière de la lourdeur des thèmes tels que le féminicide autochtone, la perte d’identité ou la crise du logement dans les communautés autochtones. Je suis dans une période où j’ai envie de voir des couleurs, de jouer avec les textures. J’ai envie que ça vibre autour de moi.

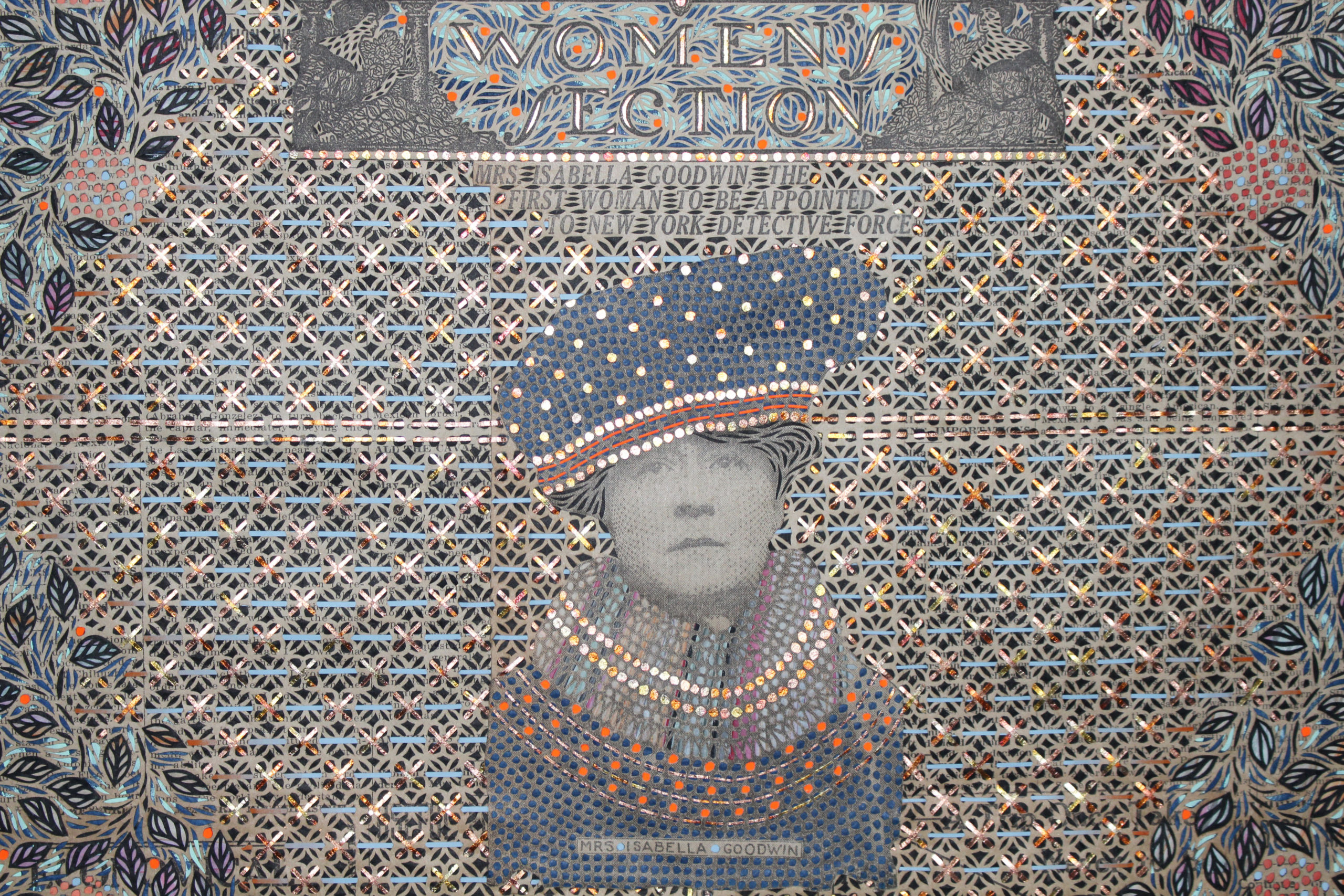

Longing for trust n. 2 (2020)

MM : Dans le milieu culturel montréalais, c’est difficile de se faire une place dans deux sphères différentes et d’avoir deux chapeaux. Les pratiques artistiques fonctionnent plutôt en silo et c’est rare de passer de l’une à l’autre. Comment fais-tu pour arriver à marier cinéma et arts visuels ?

CM : Ce sont deux industries très différentes. Je les vois comme deux métiers séparés avec lesquels je jongle. Mais ça s’est fait assez naturellement. Avant d’arriver à Montréal, je baignais déjà dans le milieu du cinéma et des festivals de films où j’avais bâti un réseau. C’est en participant à l’émission Les contemporains que je suis entrée dans le milieu des arts visuels. J’ai rapidement fait beaucoup de rencontres, mais j’ai surtout découvert ma passion pour la sculpture et la matière. Parallèlement, j’étais en train de développer des courts-métrages. Les deux volets se sont développés en même temps et aujourd’hui, je ne veux pas avoir à choisir. Je pense que c’est correct de faire plusieurs choses.

MM : Depuis que je te connais, je t’entends répéter que tu es une femme, autochtone, francophone, canadienne, mais que tu n’es pas que ça. Tu es une artiste avant tout. Est-ce que tu vois une amélioration sur le plan de la perception et des « cases à cocher » que les publics, les institutions ou même les sources de financement peuvent avoir ? Comment jongler entre ce refus des cases et la question des quotas pouvant permettre d’ouvrir la porte à certains artistes qui, grâce à une subvention spécifique destinée à une catégorie de personnes, vont recevoir le soutien nécessaire pour réaliser des projets ?

CM : Je ne sais pas si c’est la société et le regard des gens qui changent ou si c’est moi qui arrive à un point où je peux décloisonner ces boîtes-là dans lesquelles on me range souvent. Avec les années, j’ai gagné en confiance en moi et en crédibilité. Tu m’aurais posé cette question-là il y a cinq ans ou dix ans, ça aurait été complètement différent. J’avais encore beaucoup d’insécurités par rapport à ma place en arts visuels ou en cinéma.

Je pense qu’on a encore besoin de ces quotas parce qu’il y a un recul à combler. Il y a encore des inégalités et ça ne fait pas assez longtemps qu’on travaille à les réduire. Il faut qu’on donne la chance aux autochtones ou à toutes les personnes issues de la diversité, incluant les femmes, de pouvoir faire des erreurs et de pouvoir prouver, essayer, travailler et s’améliorer pour atteindre les mêmes niveaux que tous les hommes blancs qui occupent les postes clés de direction et qui ont accès aux opportunités qui viennent avec ça. Il y a des erreurs que l’on fait encore, par exemple, celle de réduire les artistes autochtones uniquement à des expositions de groupes ou à des événements autochtones. C’est ce qui nous fait stagner, ça nous empêche de nous émanciper et de faire reconnaître notre travail à l’extérieur de ces barèmes-là. À cela s’ajoute souvent une thématique autochtone qui folklorise le tout.

Flow (2019)

MM : Tu travailles beaucoup avec des matériaux de construction, ce qui peut sembler surprenant lorsqu’on pense à des œuvres d’art. Peux-tu nous en dire un peu plus sur l’origine de ces matériaux dans ta vie et leur pertinence dans ta pratique ? D’un point de vue technique, mais aussi au niveau de la manipulation et de la conservation des œuvres, quels sont les principaux défis et les avantages à utiliser ce type de matériaux ?

CM : J’ai toujours aimé l’idée d’utiliser des matériaux industriels et de les transformer pour leur donner une poésie, pour en faire presque des bijoux. Quand j’étais jeune, mes parents rénovaient des maisons. Ils achetaient des vieux chalets qu’ils réparaient et convertissaient. Je rentrais de l’école et il y avait de la laine de verre dans ma chambre ou on faisait du camping parce qu’on était dans les rénovations tout le temps. À l’adolescence, je n’y voyais pas d’intérêt, mais maintenant, je réalise à quel point ça a une influence sur ce que je fais. J’aime les matériaux de construction parce que je les connais, ils sont une zone de confort.

C’est un défi de travailler avec des matériaux produits à grande échelle, qui ne sont pas faits pour l’emploi que je leur réserve. J’aime le fait que ça m’oblige à travailler avec les imperfections. Le béton, on ne sait jamais comment ça va tourner parce qu’il faut utiliser de l’eau. Tu démarres et tu ne sais pas si ça va craquer, si ça va tenir ensemble. Je trouve ça très excitant de ne pas avoir un contrôle complet sur l’œuvre. D’une certaine façon, ça lui donne une vie.

J’adapte mes techniques en fonction du matériel et de ses imperfections. Est-ce que ce sera du laser, de la découpe à l’eau ou à la toupie ? Je fais beaucoup de tests pour savoir quelle technique marche avec quel matériel et j’apprends beaucoup. Par exemple, est-ce que c’est inflammable, quel est le degré d’isolation, la durée de vie, etc. Sur le plan de la conservation, c’est assez exploratoire aussi. Ce n’est pas comme une peinture où, en tant que société, on possède l’expérience suffisante pour savoir que ça peut durer des siècles.

En vidéo comme en atelier, il y a aussi plus d’imprévu qu’on le croit. Tu as une idée extrêmement précise en tête, et il faut que tu apprennes à la laisser aller petit à petit, jusqu’à ce que tu obtiennes ton résultat. La vidéo est aussi très technique et il y a de nombreux collaborateurs impliqués.

Insular 05 (2019) et Thermal Glaze (2019)

MM : Deux de tes œuvres ont récemment rejoint les collections du MAC et sont présentées dans le cadre de l’exposition Des horizons d’attente jusqu’au 19 septembre 2021. Il s’agit de Lot # X – Front de la rivière, Désert et In the Name of Progress. Sais-tu pourquoi le MAC a choisi ces œuvres en particulier ?

CM : C’était ma première exposition majeure à Montréal et la première fois que je réalisais des œuvres de cette ampleur. Lot # X est la pièce maîtresse d’une série d’œuvres en pyrogravures qui parle de la fragmentation du territoire et de notre impact sur lui. Les terres de Moonyang (Montréal), terres traditionnelles de mes ancêtres, ont été brûlées pour permettre aux colons de s’installer, ce qui a causé des migrations et la sédentarisation de bon nombre d’Algonquins. L’œuvre est connectée à Montréal et à l’Histoire du Québec. In the Name of Progress est ma toute première broderie sur Tyvek et résume assez bien mes préoccupations autour de ce qui a été « sacrifié au nom du progrès ». Je pense que les deux œuvres dialoguent bien entre elles.

MM : L’exposition Des horizons d’attente témoigne des préoccupations politiques, féministes, sociales, poétiques, linguistiques et identitaires propres à notre époque. Quel est le rôle des musées et des institutions dans ce combat de sensibilisation et d’éducation ? Est-ce qu’acheter des œuvres qui traitent de ces thématiques et monter une exposition est suffisant ? Comment les institutions pourraient-elles en faire plus ?

CM : Les institutions comprennent le rôle qu’elles ont à jouer pour diversifier leurs collections, pour acheter des œuvres d’artistes vivants et encourager la production des artistes. Souvent, les gens ne saisissent pas entièrement le travail requis en atelier. On absorbe des coûts pour produire une œuvre et, quand on la vend, on réinvestit dans la production de l’œuvre suivante. C’est comme ça qu’on arrive à avancer. Les musées et les institutions doivent continuer d’acheter le travail d’artistes vivants, et même émergents pour nourrir la production artistique. On peut toujours en faire d’avantage, mais il semble y avoir un vent de changement depuis quelques années.

Lot # X – Front de la rivière Désert (2018)

MM : Tu vas présenter ta première exposition solo muséale, Ninga Mìnèh, au Musée des beaux-arts de Montréal à partir du 21 avril. Quels types d’œuvres peut-on s’attendre à trouver au MBAM ? Est-ce qu’il s’agit principalement d’œuvres récentes ou plutôt d’une rétrospective sur ton travail des dernières années ?

CM : J’ai choisi de faire majoritairement des nouvelles œuvres qui n’auront jamais été présentées. On peut s’attendre à une continuité au niveau des thématiques que j’explore depuis deux ans maintenant. C’est une évolution tant au niveau de la forme que du contenu avec une nouvelle exploration de structures architecturales. J’espère réussir à ouvrir un dialogue autour de la crise du logement dans les communautés autochtones. Je ne comprends pas qu’on ait encore des conditions de tiers-monde dans un pays aussi industrialisé que le Canada. J’utilise les matériaux de construction pour démontrer que les maisons et l’environnement dans lequel on vit influencent notre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.

Je vois les lieux d’exposition, surtout les musées, comme des vitrines et des plateformes que l’on m’offre pour prendre position. Mon travail, c’est de créer des dialogues et d’utiliser cette plateforme pour parler de choses importantes. Si je peux amener le débat dans la sphère publique, j’aurai déjà réussi quelque chose.

MM : Est-ce que tu penses que la pandémie et le confinement ont exacerbés ces réflexions ?

CM : Oui, absolument. C’est particulièrement épeurant pour beaucoup de communautés quand on sait que les gens vivent en promiscuité dans des maisons très petites. Si quelqu’un est infecté, ça se répand rapidement. La consigne de se laver les mains fréquemment n’est pas réaliste lorsqu’on n’a pas accès à l’eau potable et à l’eau courante. La pandémie a mis en lumière beaucoup d’inégalités sociales à travers le monde.

In the Name of Progress (2018)

MM : Parlons de daphne, le premier centre d’artiste autochtone au Québec, dont tu es l’une des quatre fondatrices avec Hannah Claus, Skawennati et Nadia Myre. Comment est né le projet ? Et quel a été l’impact de la pandémie sur le lancement ?

CM : Ça faisait longtemps qu’on parlait du projet. On s’est incorporées avant la pandémie. La directrice du centre, Lori Beavis, a été engagée environ une semaine avant le premier confinement. En pleine pandémie, ça ne faisait pas de sens de se trouver des locaux. Ça nous a permis de prendre notre temps et de bien poser les bases pour le centre. L’annonce de l’ouverture de daphne est arrivée comme une bouffée de vent frais, une bonne nouvelle pour Montréal pendant ces temps un peu bizarres et difficiles. C’est hallucinant de penser que c’est le premier centre d’artistes autochtones au Québec alors qu’on est en 2021. Le nom a été choisi en l’honneur de l’artiste Anishinaabe Daphne Odjig. En tant que femmes Anishinaabeg et Kanien’kehá:ka Mohawk, on est heureuses de collaborer et de rejoindre le réseau des centres d’artistes avec ce projet. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est que ce sont des lieux d’exploration, d’expérimentation où tu peux vraiment t’amuser.

Le mandat de daphne est avant tout de présenter des expositions individuelles d’artistes du Québec et d’ailleurs. C’est essentiel d’avoir accès à ces expositions pour bâtir son corpus d’œuvres et de se faire connaître. La première année, on a décidé d’exposer quatre artistes autochtones francophones pour lancer la discussion et permettre des rencontres. Au Québec, on est relativement en retard par rapport à l’Ouest canadien sur les questions autochtones. Les autochtones anglophones n’ont pas toujours conscience de la production des artistes francophones, et ne savent pas ce qui se passe au Québec. Avec daphne, on souhaite pallier à cette double marginalisation et établir un lien entre les diverses communautés.